【大分】岡城址 [観光/その他【大分】]

2017年1月7日(土)。

大分県竹田市あります、岡城址に寄り道をして観光しました。

当初、予定には有りませんでしたが、

すぐ傍を通ったので、寄り道してみました。

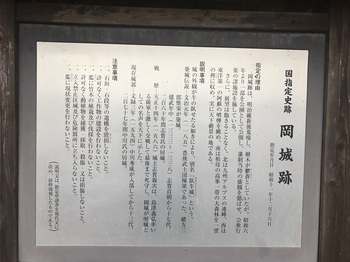

JR竹田駅からほど近い、標高325mの天神山に築かれた典型的な山城です。

岡城址は戦国時代に

豊後国の守護大名である大友氏の分家筋で配下である、

志賀氏が居城としていた城で、

島津家が台頭してきて大友氏が急速に衰退していく中、

岡城だけは最後まで島津軍を撃退し続けた難攻不落の城として有名です。

駐車場から城郭が見えます。

こちらの建物に受付があるので入場料を払います。

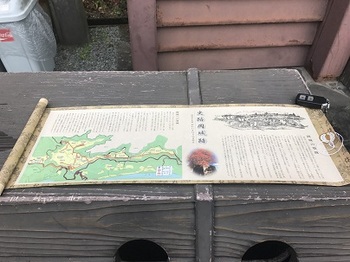

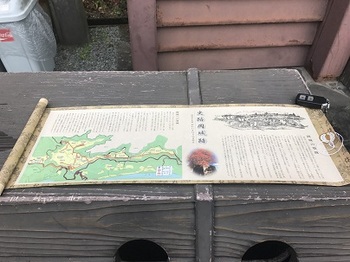

入場料を払うと、

登場手形と巻物がもらえます。

巻物は広げると、

こんな感じで岡城址の案内が書かれています。

パンフレット替わりですね。

これはテンションが上がります!

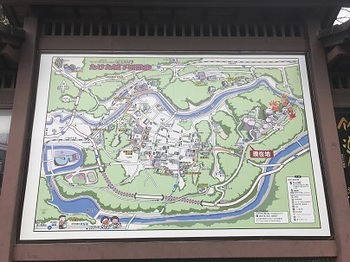

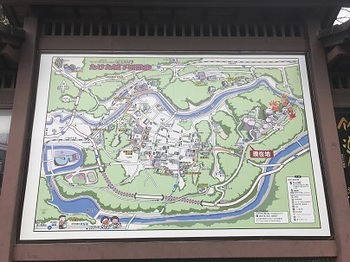

岡城址の周辺図です。

こうして見ると、単に山城というだけでなく、

周りを河川に囲まれているので、天然の堀の役目を果たしているのがわかりますね。

難攻不落といわれた堅牢な城だった、

ということが地形からも読み取れますね。

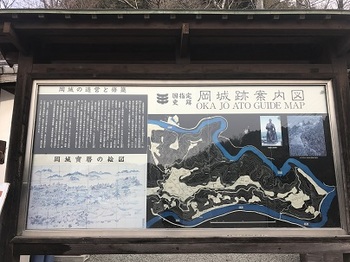

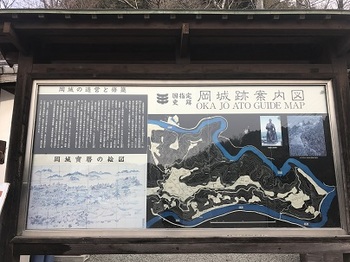

こちらの案内図は、地形の等高線に着目した図ですね。

険しい地形というのがわかります。

では、本丸を目指していきます。

大友家の陣幕がかかげられた建物があります。

その先には切り立った崖があります。

これを見ると、攻めづらいというのが良く分かります。

途中には、こんな看板もあります。

岡城といえば、「荒城の月」が有名ですね。

「荒城の月」のモデルの城が岡城です。

近くを通る国道502号線で車で走ると、

「荒城の月」のメロディーを聞くことができる演出があったりします。

道路面に微妙な凹凸があって、

そこを車のタイヤが通過すると「荒城の月」の音階になるという仕組みです。

城郭の入口です。

見上げるとこんな感じの眺めです。

登って行きます。

最初は緩やかな坂道ですが、

途中から階段に変わります。

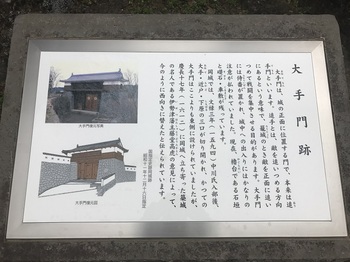

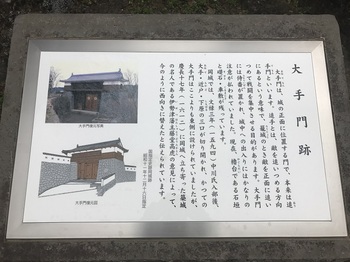

大手門跡です。

案内板がありました。

昔は追手門といわれたそうですね。

正面に追い詰めるとは、奥が深い。

大手門の中側です。

最初に西の丸に向かいました。

大手門を入った所から、左手奥にあります。

西の丸です。

西の丸からの景色です。

正面に建物が建っている辺りが、JR竹田駅方面ですね。

次に本丸へ向かいます。

大手門を入った所まで戻り、今度は正面奥に進んでいきます。

進んでいくと、石垣が見えてきます。

石垣を縫って進んでいくと、

この石垣に囲まれたエリアの先に本丸があります。

この手前の石垣が太鼓櫓というそうです。

太鼓櫓を抜けると、本丸が見えてきます。

こちらが本丸です。

山城の本丸にしては、けっこう広かったです。

本丸から城内の眺めです。

本丸から城の外側の眺めです。

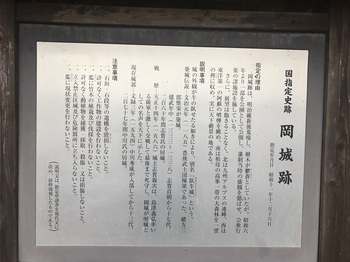

下段は案内図です。

本丸には、岡城天満神社もありました。

■岡城址

HP:https://www.city.taketa.oita.jp/okajou/

営業時間:9:00~17:00

入場料:300円

大分県竹田市あります、岡城址に寄り道をして観光しました。

当初、予定には有りませんでしたが、

すぐ傍を通ったので、寄り道してみました。

JR竹田駅からほど近い、標高325mの天神山に築かれた典型的な山城です。

岡城址は戦国時代に

豊後国の守護大名である大友氏の分家筋で配下である、

志賀氏が居城としていた城で、

島津家が台頭してきて大友氏が急速に衰退していく中、

岡城だけは最後まで島津軍を撃退し続けた難攻不落の城として有名です。

駐車場から城郭が見えます。

こちらの建物に受付があるので入場料を払います。

入場料を払うと、

登場手形と巻物がもらえます。

巻物は広げると、

こんな感じで岡城址の案内が書かれています。

パンフレット替わりですね。

これはテンションが上がります!

岡城址の周辺図です。

こうして見ると、単に山城というだけでなく、

周りを河川に囲まれているので、天然の堀の役目を果たしているのがわかりますね。

難攻不落といわれた堅牢な城だった、

ということが地形からも読み取れますね。

こちらの案内図は、地形の等高線に着目した図ですね。

険しい地形というのがわかります。

では、本丸を目指していきます。

大友家の陣幕がかかげられた建物があります。

その先には切り立った崖があります。

これを見ると、攻めづらいというのが良く分かります。

途中には、こんな看板もあります。

岡城といえば、「荒城の月」が有名ですね。

「荒城の月」のモデルの城が岡城です。

近くを通る国道502号線で車で走ると、

「荒城の月」のメロディーを聞くことができる演出があったりします。

道路面に微妙な凹凸があって、

そこを車のタイヤが通過すると「荒城の月」の音階になるという仕組みです。

城郭の入口です。

見上げるとこんな感じの眺めです。

登って行きます。

最初は緩やかな坂道ですが、

途中から階段に変わります。

大手門跡です。

案内板がありました。

昔は追手門といわれたそうですね。

正面に追い詰めるとは、奥が深い。

大手門の中側です。

最初に西の丸に向かいました。

大手門を入った所から、左手奥にあります。

西の丸です。

西の丸からの景色です。

正面に建物が建っている辺りが、JR竹田駅方面ですね。

次に本丸へ向かいます。

大手門を入った所まで戻り、今度は正面奥に進んでいきます。

進んでいくと、石垣が見えてきます。

石垣を縫って進んでいくと、

この石垣に囲まれたエリアの先に本丸があります。

この手前の石垣が太鼓櫓というそうです。

太鼓櫓を抜けると、本丸が見えてきます。

こちらが本丸です。

山城の本丸にしては、けっこう広かったです。

本丸から城内の眺めです。

本丸から城の外側の眺めです。

下段は案内図です。

本丸には、岡城天満神社もありました。

■岡城址

HP:https://www.city.taketa.oita.jp/okajou/

営業時間:9:00~17:00

入場料:300円

【大分】原尻の滝 [観光/その他【大分】]

2017年1月6日(金)。

大分県豊後大野市緒方町原尻にあります、

原尻の滝を観光してきました。

原尻の滝は、大野川の支流である緒方川中流域にある滝で、

日本の滝百選にも選ばれている幅120m、落差20mのとてもスケールが大きい滝です。

のどかな田園地帯の平野を流れる緩やかな川の途中に突如として大きな滝があるので、

とてもインパクトがあります。

形状が北米のナイアガラの滝に似ていることから、

東洋のナイアガラとも呼ばれています。

「道の駅 原尻の滝」。

原尻の滝に隣接して、道の駅があります。

駐車場が完備されているので、

観光で原尻の滝を見る方もこちらで駐車が出来るのでとても便利です。

位置関係はこんな感じです。

こちらが、原尻の滝です。

道の駅から徒歩1~2分の距離で、すぐ見えてきます。

迫力がありますね!

滝の下流側には吊り橋があるので、

吊り橋の上からも滝を鑑賞できます。

こちらが吊り橋の上から観た原尻の滝です。

滝全体が一望できます。

川の対岸からの眺めです。

滝を1周出来るように遊歩道が整備されています。

滝の水しぶきが舞い上がったものが日光に照らされてかすかに虹が出来てました。

滝の真上です。

川に橋がかけられて遊歩道が続いています。

川の真ん中に鳥居が建てられていて、神聖な雰囲気があります。

こうしてみると、本当によくある田園地帯に流れる川という雰囲気ですよね。

滝の落ち際までの距離感は、こんな間近です。

滝の上側からの眺めです。

滝壺の間近まで下りることも出来ます。

迫力満点です!

滝のすぐ脇には、農業用水を利用した昔の水車小屋を再現した建物が展示されていました。

■おまけ「二の宮八幡宮」

原尻の滝の近くには、

緒方三社の「二の宮社」として、二の宮八幡宮があります。

川の真ん中にあった鳥居もこちらの神社のものです。

山側に進む道にもご覧の様な大き目の鳥居があります。

境内の入口です。

この森の中に社があります。

高い杉が神聖な雰囲気を醸し出しています。

階段を上って行くと、途中で山門が見えてきます。

山門をくぐると、本堂が見えてきます。

こちらが本堂です。

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけてこの地を治めていた緒方惟栄が、

1178年に建立したとされています。

三社とも大野市緒方町内にあるそうです。

毎年旧暦の10月14日、15日に近い土日に「緒方三社川越し祭り」が催されています。

■原尻の滝

HP:http://harajirinotaki.grupo.jp/

大分県豊後大野市緒方町原尻にあります、

原尻の滝を観光してきました。

原尻の滝は、大野川の支流である緒方川中流域にある滝で、

日本の滝百選にも選ばれている幅120m、落差20mのとてもスケールが大きい滝です。

のどかな田園地帯の平野を流れる緩やかな川の途中に突如として大きな滝があるので、

とてもインパクトがあります。

形状が北米のナイアガラの滝に似ていることから、

東洋のナイアガラとも呼ばれています。

「道の駅 原尻の滝」。

原尻の滝に隣接して、道の駅があります。

駐車場が完備されているので、

観光で原尻の滝を見る方もこちらで駐車が出来るのでとても便利です。

位置関係はこんな感じです。

こちらが、原尻の滝です。

道の駅から徒歩1~2分の距離で、すぐ見えてきます。

迫力がありますね!

滝の下流側には吊り橋があるので、

吊り橋の上からも滝を鑑賞できます。

こちらが吊り橋の上から観た原尻の滝です。

滝全体が一望できます。

川の対岸からの眺めです。

滝を1周出来るように遊歩道が整備されています。

滝の水しぶきが舞い上がったものが日光に照らされてかすかに虹が出来てました。

滝の真上です。

川に橋がかけられて遊歩道が続いています。

川の真ん中に鳥居が建てられていて、神聖な雰囲気があります。

こうしてみると、本当によくある田園地帯に流れる川という雰囲気ですよね。

滝の落ち際までの距離感は、こんな間近です。

滝の上側からの眺めです。

滝壺の間近まで下りることも出来ます。

迫力満点です!

滝のすぐ脇には、農業用水を利用した昔の水車小屋を再現した建物が展示されていました。

■おまけ「二の宮八幡宮」

原尻の滝の近くには、

緒方三社の「二の宮社」として、二の宮八幡宮があります。

川の真ん中にあった鳥居もこちらの神社のものです。

山側に進む道にもご覧の様な大き目の鳥居があります。

境内の入口です。

この森の中に社があります。

高い杉が神聖な雰囲気を醸し出しています。

階段を上って行くと、途中で山門が見えてきます。

山門をくぐると、本堂が見えてきます。

こちらが本堂です。

平安時代末期から鎌倉時代初期にかけてこの地を治めていた緒方惟栄が、

1178年に建立したとされています。

三社とも大野市緒方町内にあるそうです。

毎年旧暦の10月14日、15日に近い土日に「緒方三社川越し祭り」が催されています。

■原尻の滝

HP:http://harajirinotaki.grupo.jp/

【大分】九重”夢”大吊橋&震動の滝、白鳥神社 [観光/その他【大分】]

2017年1月6日(金)。

大分県玖珠郡九重町田野の「九重”夢”大吊橋」に行って来ました。

2006年にオープンした吊り橋で、

歩道専用としては日本一の高さを誇る吊り橋として、

この周辺では有名な観光スポットになっています。

長さ390m、高さ173m、幅1.5mというサイズです。

吊り橋のスケールも大きく見所もありますが、

それだけでなく吊り橋からは、

「日本の滝百選」にも選定されている「振動の滝・雄滝」と「雌滝」、

バックには九重連山も見渡すことが出来ます。

また、吊り橋自体が標高777m(縁起が良さそうw)という非常に高地にあるため、

その反対側には鳴子川渓谷を始め遠くの景色まで見渡すことが出来る絶景ポイントでもあります。

駐車場にあるこちらの建物が入口の目印です。

釣り橋の入口です。

小屋で入場料を払います。

こちらが「九重”夢”大吊橋」です!

デカいです。

間近で見るとこんな感じです。

つり橋の造りは、頑丈でほとんど揺れることは無いので安心して渡れます。

震動の滝・雄滝。

日本の滝百選にも選ばれています。

背後にそびえるのは、九重連山の山々です。

雌滝。

雄滝に比べると控えめな滝ですね。

滝川の景色の説明です。

滝がある方とは反対側の景観です。

渓谷が見渡せて絶景でした。

吊り橋の下には、渓谷を流れる川が。

大きさのスケールの比較の案内板です。

反対側の出入口です。

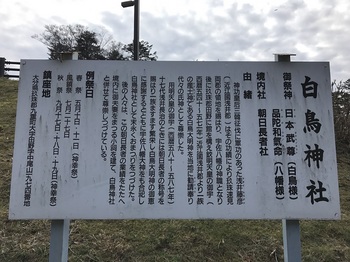

外に出ると、展望台と白鳥神社があります。

この坂を上った先にあります。

歩いて5分程の距離があります。

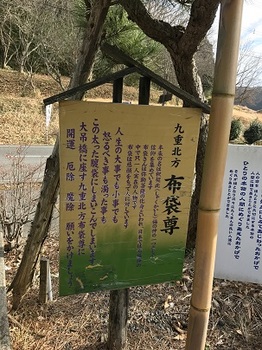

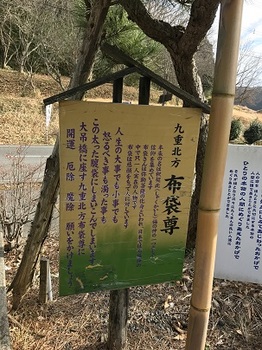

展望台の脇には、布袋様の像がありました。

そしてそして、こちらが展望台からの眺望です。

九重”夢”大吊橋の全体が見渡せて、絶景でした!

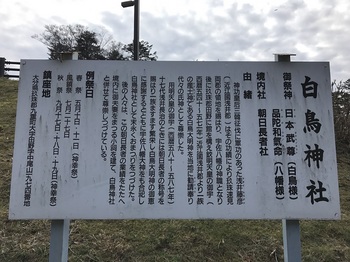

白鳥神社は、展望台の先にあります。

こちらの森の中にあります。

神社の入口です。

西暦500年代からある、由緒ある神社の様です。

別の方角に大鳥居があって、そこから階段が境内に続いてます。

森の中の階段で、自然見溢れる雰囲気です。

樹齢の高い木が多くて、神聖な雰囲気がありました。

本殿の入口にある山門です。

こちらが白鳥神社の本殿です。

お参りしてきました。

帰り道。

行きで通った大吊橋をそのまま、引き換えして戻ります。

■九重”夢”大吊橋

HP:http://www.yumeooturihashi.com/index.html

営業時間:1月~6月/11月~12月8:30~17:00、7月~10月8:30~18:00

入場料:500円

大分県玖珠郡九重町田野の「九重”夢”大吊橋」に行って来ました。

2006年にオープンした吊り橋で、

歩道専用としては日本一の高さを誇る吊り橋として、

この周辺では有名な観光スポットになっています。

長さ390m、高さ173m、幅1.5mというサイズです。

吊り橋のスケールも大きく見所もありますが、

それだけでなく吊り橋からは、

「日本の滝百選」にも選定されている「振動の滝・雄滝」と「雌滝」、

バックには九重連山も見渡すことが出来ます。

また、吊り橋自体が標高777m(縁起が良さそうw)という非常に高地にあるため、

その反対側には鳴子川渓谷を始め遠くの景色まで見渡すことが出来る絶景ポイントでもあります。

駐車場にあるこちらの建物が入口の目印です。

釣り橋の入口です。

小屋で入場料を払います。

こちらが「九重”夢”大吊橋」です!

デカいです。

間近で見るとこんな感じです。

つり橋の造りは、頑丈でほとんど揺れることは無いので安心して渡れます。

震動の滝・雄滝。

日本の滝百選にも選ばれています。

背後にそびえるのは、九重連山の山々です。

雌滝。

雄滝に比べると控えめな滝ですね。

滝川の景色の説明です。

滝がある方とは反対側の景観です。

渓谷が見渡せて絶景でした。

吊り橋の下には、渓谷を流れる川が。

大きさのスケールの比較の案内板です。

反対側の出入口です。

外に出ると、展望台と白鳥神社があります。

この坂を上った先にあります。

歩いて5分程の距離があります。

展望台の脇には、布袋様の像がありました。

そしてそして、こちらが展望台からの眺望です。

九重”夢”大吊橋の全体が見渡せて、絶景でした!

白鳥神社は、展望台の先にあります。

こちらの森の中にあります。

神社の入口です。

西暦500年代からある、由緒ある神社の様です。

別の方角に大鳥居があって、そこから階段が境内に続いてます。

森の中の階段で、自然見溢れる雰囲気です。

樹齢の高い木が多くて、神聖な雰囲気がありました。

本殿の入口にある山門です。

こちらが白鳥神社の本殿です。

お参りしてきました。

帰り道。

行きで通った大吊橋をそのまま、引き換えして戻ります。

■九重”夢”大吊橋

HP:http://www.yumeooturihashi.com/index.html

営業時間:1月~6月/11月~12月8:30~17:00、7月~10月8:30~18:00

入場料:500円

【大分】仙洞の滝 [観光/その他【大分】]

2017年1月5日(木)。

大分県玖珠郡九重町大字町田壁湯にあります、仙洞の滝です。

壁湯温泉から町田川を上流に遡って200mほどの距離にあります。

壁湯温泉の近くにありますが、

川の流れが緩やかだった壁湯温泉近辺とは打って変わって、

とても豪快で迫力のある滝になってます。

落差8n、幅25mの滝です。

険しい場所のため、

滝のそばまで行けるようになったのは、

平成23年ということでつい6年前のことです。

壁湯温泉と同様に仙女伝説があるようですね。

川べりの滝壺の間近まで下りることが出来ます。

水量が多くて水しぶきがけっこう舞っていて、

しばらく立っていると濡れます(^_^;)

その影響で河川敷の岩はかなり濡れてました。

■仙洞の滝

大分県玖珠郡九重町大字町田壁湯にあります、仙洞の滝です。

壁湯温泉から町田川を上流に遡って200mほどの距離にあります。

壁湯温泉の近くにありますが、

川の流れが緩やかだった壁湯温泉近辺とは打って変わって、

とても豪快で迫力のある滝になってます。

落差8n、幅25mの滝です。

険しい場所のため、

滝のそばまで行けるようになったのは、

平成23年ということでつい6年前のことです。

壁湯温泉と同様に仙女伝説があるようですね。

川べりの滝壺の間近まで下りることが出来ます。

水量が多くて水しぶきがけっこう舞っていて、

しばらく立っていると濡れます(^_^;)

その影響で河川敷の岩はかなり濡れてました。

■仙洞の滝

【大分】竜門の滝 [観光/その他【大分】]

2017年1月5日(木)。

大分県九重町にあります、「竜門の滝」を観光しました。

JR久大本線の恵良駅から山間に入って行った場所にあります。

玖珠川の支流である松木川にある滝です。

2段になっている滝で、

全体は幅40m、落差20mの本格的な滝です。

上段の滝が落差のある滝で深い滝壺が生成されていて、

2段目の滝はなだらかで奥行きのある滝になっています。

この地方では有名な滝滑りの名所になっていて、

夏場は家族連れで賑わっているようです。

こちらのお茶家さんが滝の入口の駐車場にあります。

お茶家さんに隣接して竜門温泉がありますが、

この日は営業していなかったため断念(^_^;)

駐車場を下りて、川沿いの道を進んでいきますと、

すぐ分かれ道があります。

ここは右手の少し下る道を行きます。

そのまま行きますとお寺さんの境内にいったん入ります。

そこから再び川沿いに下りる道が右手にありますので、

ここを入って行きます。

下り道をそのまま下りて行きますと、

川にご覧の様なコンクリートの細い橋がかかってますので、

これを渡ります。

川の上流を見渡すと、滝が見えてきます。

「竜門の滝」は、この地方では滝すべりの名所になってますので、

こんな看板がありました。

そして、こちらが「竜門の滝」です。

スケールが大きいですね。

さすがに冬場ですので、滝滑りをしている人はいないどころか、

人気も全くありませんでしたw

滝滑りをするのは、下段の滝になります。

確かにこれは、滑りたくなりますね。

真夏の暑い日に滝滑りをしたら、気持ちが良さそうです。

■竜門の滝

大分県九重町にあります、「竜門の滝」を観光しました。

JR久大本線の恵良駅から山間に入って行った場所にあります。

玖珠川の支流である松木川にある滝です。

2段になっている滝で、

全体は幅40m、落差20mの本格的な滝です。

上段の滝が落差のある滝で深い滝壺が生成されていて、

2段目の滝はなだらかで奥行きのある滝になっています。

この地方では有名な滝滑りの名所になっていて、

夏場は家族連れで賑わっているようです。

こちらのお茶家さんが滝の入口の駐車場にあります。

お茶家さんに隣接して竜門温泉がありますが、

この日は営業していなかったため断念(^_^;)

駐車場を下りて、川沿いの道を進んでいきますと、

すぐ分かれ道があります。

ここは右手の少し下る道を行きます。

そのまま行きますとお寺さんの境内にいったん入ります。

そこから再び川沿いに下りる道が右手にありますので、

ここを入って行きます。

下り道をそのまま下りて行きますと、

川にご覧の様なコンクリートの細い橋がかかってますので、

これを渡ります。

川の上流を見渡すと、滝が見えてきます。

「竜門の滝」は、この地方では滝すべりの名所になってますので、

こんな看板がありました。

そして、こちらが「竜門の滝」です。

スケールが大きいですね。

さすがに冬場ですので、滝滑りをしている人はいないどころか、

人気も全くありませんでしたw

滝滑りをするのは、下段の滝になります。

確かにこれは、滑りたくなりますね。

真夏の暑い日に滝滑りをしたら、気持ちが良さそうです。

■竜門の滝

【大分】湯布院/金鱗湖 [観光/その他【大分】]

1月5日(木)。

大分県の湯布院に立ち寄りました。

2年ほど前に「観光列車で巡る九州縦断旅行」で立ち寄って以来、

2度目の訪問となりました。

まず向かったのが金鱗湖です。

金鱗湖といえば、朝霧で有名ですね。

午前中10:00前の時間帯でしたが、

まだ朝霧が残っていて神秘的な景色を見ることが出来ました。

朝霧が見れる条件としては、

・秋~冬

・晴れの天気

・気温の低い朝方

・風の無い(弱い)日

以上の条件に当てはまると朝霧が出やすいようです。

これは、金鱗湖には近くに湧き出る温泉水が流れ込んでいることから湖の水温が高いため、

この様な現象が起きるのです。

湖畔には「下ん湯」という共同浴場があるのですが、

今回は入浴しませんでしたので、次回以降の楽しみに。

金鱗湖を見た後は、近所を軽~く散策。

湯の坪街道。

湯布院のメインストリートともいえる道ですね。

通り沿いにいくつものお店が立ち並んでいます。

午前中の早めの時間でしたので、観光客の人出はまだまばらでした。

駅方面から見た、湯の坪街道の入口です。

背後に由布岳がそびえています。

■金鱗湖

大分県の湯布院に立ち寄りました。

2年ほど前に「観光列車で巡る九州縦断旅行」で立ち寄って以来、

2度目の訪問となりました。

まず向かったのが金鱗湖です。

金鱗湖といえば、朝霧で有名ですね。

午前中10:00前の時間帯でしたが、

まだ朝霧が残っていて神秘的な景色を見ることが出来ました。

朝霧が見れる条件としては、

・秋~冬

・晴れの天気

・気温の低い朝方

・風の無い(弱い)日

以上の条件に当てはまると朝霧が出やすいようです。

これは、金鱗湖には近くに湧き出る温泉水が流れ込んでいることから湖の水温が高いため、

この様な現象が起きるのです。

湖畔には「下ん湯」という共同浴場があるのですが、

今回は入浴しませんでしたので、次回以降の楽しみに。

金鱗湖を見た後は、近所を軽~く散策。

湯の坪街道。

湯布院のメインストリートともいえる道ですね。

通り沿いにいくつものお店が立ち並んでいます。

午前中の早めの時間でしたので、観光客の人出はまだまばらでした。

駅方面から見た、湯の坪街道の入口です。

背後に由布岳がそびえています。

■金鱗湖

【大分】別府地獄めぐり [観光/その他【大分】]

2017年1月1日~4日で別府八湯を巡った一環で、

別府地獄めぐりをしました。

大分県別府市にあります自然湧出の源泉が湧き出る温泉などで、

主に鬼石坊主地獄(鉄輪)、海地獄(鉄輪)、白池地獄(鉄輪)、かまど地獄(鉄輪)、鬼山地獄(鉄輪)、血の池地獄(柴石)、龍巻地獄(柴石)という7つの地獄で構成されています。

その内の海地獄、血の池地獄、白池地獄、龍巻地獄は別府の地獄として国の名勝に指定されています。

1000年以上の古来より噴気・熱泥・熱気などが噴出していたことが「豊後風土記」にも記されており、そのことから近寄ることも出来ない土地であったことから地獄と称されるようになったといわれています。

別府の温泉発祥が別府駅を挟んで反対側の浜脇地区であったのもその為かと思われます。

今では別府の名物の定番観光コースとなっていて、

7か所セットの入場券も販売されています。

大きく分けて鉄輪地区と柴石地区に点在していますが、

鉄輪地区と柴石地区がバスで5~6分の距離ですし、それぞれの地獄も距離が近いので、

まとめて回ればゆっくり見ても5時間はかからないと思います。

■血の池地獄

血の池地獄は、日本で一番古い天然の地獄で、

見た目の通り池の色が赤いことから血の池地獄という名前が付いてます。

この赤い色は、酸化した鉄分やマグネシウムを含んだ熱泥が噴出して堆積して赤い色になっています。

こちらの足湯は別府八湯温泉道に含まれています。

温泉道登録番号:153

今回の温泉巡りでは、8湯目で行きました。

鬼が地獄らしい雰囲気を醸し出してはいますが、

可愛らしい感じなので威厳はないですね。

こちらの建物を入った所に受付があります。

そしてこちらが血の池地獄です。

面積:約1,300㎡

泉温:78℃

湧出量:約1,800kl

血の池地獄のすぐ脇に足湯があって、

入場者は無料で足湯につかることができます。

血の池地獄と同じ源泉を利用しているので、赤茶色をしています。

金気臭もするので、足湯ですが温泉につかっている感はしますね。

■龍巻地獄

豪快に噴き出す間欠泉が竜巻地獄です。

屋根がなければ、30mの高さまで噴き出す力があるそうです。

龍巻地獄は、血の池地獄から徒歩1分の距離で、すぐお隣という感じの場所にあります。

龍巻地獄は間欠泉ですね。

30~40分に1回の間隔で熱水が勢い良く噴出します。

私が行ったときは残念ながら噴出していませんでした。

※こちらの画像はフリー素材です。

噴出しているときはこんな感じです。

園内にはつつじの花が多数植えてあって、4月中旬~GWにかけて見頃になるそうです。

■白池地獄

白池地獄は、鉄輪温泉の温泉街の中にあって、

比較的に行きやすい場所にあります。

熱帯魚館も兼ねていて、

温泉の熱を利用して熱帯魚を飼育しています。

ピラニアもいます、人も食べてしまうので怖いですね。

こちらはピラルクですね。

古代魚の一種で、アロワナの仲間です。

淡水魚の中で世界一うまいと書いてありますが、

とても美味そうには見えないですね(^_^;)

鱗と一緒に剥製も展示されてました。

熱帯魚の脇に、白池地獄の温泉の結晶と地下の岩層もありました。

間近で見ると、参考になります。

こちらが白池地獄です。

青みを帯びた白色をしています。

2か所で勢いよく噴気が立ち上っています。

泉質は、含ホウ酸食塩泉 塩化ナトリウム、ケイ酸、重炭酸カルシウムを含むとのことで、

いかにも硫黄泉っぽい色をしていますが硫黄泉ではないのが意外ですね。

これは重炭酸カルシウムの成分が地表に湧き出した際に、

炭酸ガスが抜けて炭酸カルシウムが分解して、

炭酸カルシウムの微粒子となって同じように白い濁り色になるためだと思われます。

泉温:95℃

■鬼石坊主地獄

こちらの鬼石坊主地獄は、灰色の熱泥が沸騰する際の様子が坊主頭に似ていることから

鬼石坊主地獄と呼ばれるようになったそうです。

場所は海地獄のすぐ隣にあって、鉄輪から国道500号線を山側に少し登った所にあります。

こちらの足湯も温泉道に含まれます。

今回の別府八湯温泉道巡りでは、24湯目で行きました。

温泉道登録番号:149

地獄はどこもそうですが、とても高温のため柵内には身を乗り出さないほうが身のためですね。

いくつか池があって、それぞれ写真のような熱泥が湧いています。

こちらは鬼の高鼾といって、蒸気が噴出している場所ですね。

一番奥にある池が一番熱泥がドロッとしていました。

庭園ぽさとのアンバランスさが面白い感じです。

足湯は、無色透明のお湯で逆にびっくりでしたw

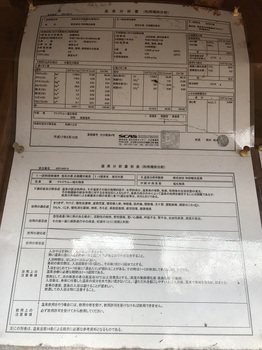

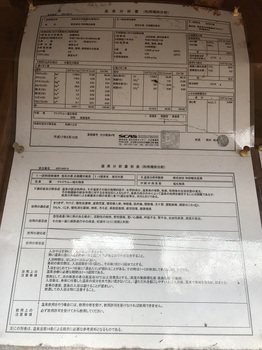

足湯の温泉分析書

泉温:67.1℃

pH:3.6

成分総計:4,174mg

泉質:ナトリウム-塩化物温泉(弱酸性 低調性 高温泉)

メタケイ酸が632.9mgも含んでいるので、保湿成分が大量に含まれているので肌に良い泉質で、

塩化物泉ですのでコーティング効果もある感じですね。

■海地獄

海地獄は、別府の地獄の中でも最大の地獄で、コバルトブルーの池が特徴です。

この青色は硫酸鉄が溶解して成分として含まれているためです。

先ほどの鬼石坊主地獄と隣接をしていますので、

周遊には便利ですね。

ここの足湯も温泉道に含まれます。

別府八湯温泉道の25湯目に巡りました。

温泉道登録番号:148

写真の正面奥のほうに池があります。

コバルトブルーの色合いがとてもキレイですよね。

泉質は含食塩酸性泉で、ラジウム硫酸鉄を有しているそうです。

泉温は98℃

海地獄の足湯です。

かすかに青みがかった濁り湯になってます。

園内には稲荷神社があります。

朱塗りの橋の欄干を渡ると

手水舎がありまして、こちらも温泉水で生暖かいです。

左手に坂を登って行くと鳥居の先に社があります。

■かまど地獄

かまど地獄は、海地獄から白池地獄の方に降りて行ったところにあります。

白池地獄のすぐ近所ですね。

泉温90℃の温泉が噴気とともに湧出していて、

古来より氏神の竈門八幡宮の大祭に、 地獄の噴気で御供飯を炊いていたことがその名の由来となってます。

1丁目から6丁目まで、様々な種類・色の池があります。

こちらの足湯も温泉道に含まれます。

今回の別府八湯温泉道での26湯目になります。

温泉道登録番号:176

1丁目。

熱泥がボコボコ湧いている感じですね。

2丁目。

3丁目。

コバルトブルーの色がキレイです。

4丁目。

粘土質に近いくらいのドロッとした熱泥ですね。

5丁目。

ここの池の色は日によって色が変わるようです。

この日はブルーでしたが、グリーンになる日もあるようです。

6丁目。

真っ赤な色で、まさに地獄を思い起こさせますね。

血の池地獄よりも赤かったです。

ここが一番水分が少ないそうです。

こちらにも足湯があります。

足湯はマリンブルーの深みのある青色のお湯となってます。

メタケイ酸が多く含まれているためと思われます。

かまど地獄が一番変化にとんだ様々な地獄があって面白いですね。

■鬼山地獄

鬼山地獄は、別名ワニ地獄とも呼ばれています。

温泉熱を利用してワニを飼育していることに由来しています。

何かと温泉と結びつきのあるワニさん、なるほど!という感じですねw

入ってすぐ、ご覧のような噴気に包まれた池があります。

原因は、この噴気孔です。

温泉と一緒に物凄い勢いで噴気を噴き上げていてとっても勢いがあります。

奥側にワニを飼育している柵があります。

所狭しと密集していますw

別府地獄めぐりをしました。

大分県別府市にあります自然湧出の源泉が湧き出る温泉などで、

主に鬼石坊主地獄(鉄輪)、海地獄(鉄輪)、白池地獄(鉄輪)、かまど地獄(鉄輪)、鬼山地獄(鉄輪)、血の池地獄(柴石)、龍巻地獄(柴石)という7つの地獄で構成されています。

その内の海地獄、血の池地獄、白池地獄、龍巻地獄は別府の地獄として国の名勝に指定されています。

1000年以上の古来より噴気・熱泥・熱気などが噴出していたことが「豊後風土記」にも記されており、そのことから近寄ることも出来ない土地であったことから地獄と称されるようになったといわれています。

別府の温泉発祥が別府駅を挟んで反対側の浜脇地区であったのもその為かと思われます。

今では別府の名物の定番観光コースとなっていて、

7か所セットの入場券も販売されています。

大きく分けて鉄輪地区と柴石地区に点在していますが、

鉄輪地区と柴石地区がバスで5~6分の距離ですし、それぞれの地獄も距離が近いので、

まとめて回ればゆっくり見ても5時間はかからないと思います。

■血の池地獄

血の池地獄は、日本で一番古い天然の地獄で、

見た目の通り池の色が赤いことから血の池地獄という名前が付いてます。

この赤い色は、酸化した鉄分やマグネシウムを含んだ熱泥が噴出して堆積して赤い色になっています。

こちらの足湯は別府八湯温泉道に含まれています。

温泉道登録番号:153

今回の温泉巡りでは、8湯目で行きました。

鬼が地獄らしい雰囲気を醸し出してはいますが、

可愛らしい感じなので威厳はないですね。

こちらの建物を入った所に受付があります。

そしてこちらが血の池地獄です。

面積:約1,300㎡

泉温:78℃

湧出量:約1,800kl

血の池地獄のすぐ脇に足湯があって、

入場者は無料で足湯につかることができます。

血の池地獄と同じ源泉を利用しているので、赤茶色をしています。

金気臭もするので、足湯ですが温泉につかっている感はしますね。

■龍巻地獄

豪快に噴き出す間欠泉が竜巻地獄です。

屋根がなければ、30mの高さまで噴き出す力があるそうです。

龍巻地獄は、血の池地獄から徒歩1分の距離で、すぐお隣という感じの場所にあります。

龍巻地獄は間欠泉ですね。

30~40分に1回の間隔で熱水が勢い良く噴出します。

私が行ったときは残念ながら噴出していませんでした。

※こちらの画像はフリー素材です。

噴出しているときはこんな感じです。

園内にはつつじの花が多数植えてあって、4月中旬~GWにかけて見頃になるそうです。

■白池地獄

白池地獄は、鉄輪温泉の温泉街の中にあって、

比較的に行きやすい場所にあります。

熱帯魚館も兼ねていて、

温泉の熱を利用して熱帯魚を飼育しています。

ピラニアもいます、人も食べてしまうので怖いですね。

こちらはピラルクですね。

古代魚の一種で、アロワナの仲間です。

淡水魚の中で世界一うまいと書いてありますが、

とても美味そうには見えないですね(^_^;)

鱗と一緒に剥製も展示されてました。

熱帯魚の脇に、白池地獄の温泉の結晶と地下の岩層もありました。

間近で見ると、参考になります。

こちらが白池地獄です。

青みを帯びた白色をしています。

2か所で勢いよく噴気が立ち上っています。

泉質は、含ホウ酸食塩泉 塩化ナトリウム、ケイ酸、重炭酸カルシウムを含むとのことで、

いかにも硫黄泉っぽい色をしていますが硫黄泉ではないのが意外ですね。

これは重炭酸カルシウムの成分が地表に湧き出した際に、

炭酸ガスが抜けて炭酸カルシウムが分解して、

炭酸カルシウムの微粒子となって同じように白い濁り色になるためだと思われます。

泉温:95℃

■鬼石坊主地獄

こちらの鬼石坊主地獄は、灰色の熱泥が沸騰する際の様子が坊主頭に似ていることから

鬼石坊主地獄と呼ばれるようになったそうです。

場所は海地獄のすぐ隣にあって、鉄輪から国道500号線を山側に少し登った所にあります。

こちらの足湯も温泉道に含まれます。

今回の別府八湯温泉道巡りでは、24湯目で行きました。

温泉道登録番号:149

地獄はどこもそうですが、とても高温のため柵内には身を乗り出さないほうが身のためですね。

いくつか池があって、それぞれ写真のような熱泥が湧いています。

こちらは鬼の高鼾といって、蒸気が噴出している場所ですね。

一番奥にある池が一番熱泥がドロッとしていました。

庭園ぽさとのアンバランスさが面白い感じです。

足湯は、無色透明のお湯で逆にびっくりでしたw

足湯の温泉分析書

泉温:67.1℃

pH:3.6

成分総計:4,174mg

泉質:ナトリウム-塩化物温泉(弱酸性 低調性 高温泉)

メタケイ酸が632.9mgも含んでいるので、保湿成分が大量に含まれているので肌に良い泉質で、

塩化物泉ですのでコーティング効果もある感じですね。

■海地獄

海地獄は、別府の地獄の中でも最大の地獄で、コバルトブルーの池が特徴です。

この青色は硫酸鉄が溶解して成分として含まれているためです。

先ほどの鬼石坊主地獄と隣接をしていますので、

周遊には便利ですね。

ここの足湯も温泉道に含まれます。

別府八湯温泉道の25湯目に巡りました。

温泉道登録番号:148

写真の正面奥のほうに池があります。

コバルトブルーの色合いがとてもキレイですよね。

泉質は含食塩酸性泉で、ラジウム硫酸鉄を有しているそうです。

泉温は98℃

海地獄の足湯です。

かすかに青みがかった濁り湯になってます。

園内には稲荷神社があります。

朱塗りの橋の欄干を渡ると

手水舎がありまして、こちらも温泉水で生暖かいです。

左手に坂を登って行くと鳥居の先に社があります。

■かまど地獄

かまど地獄は、海地獄から白池地獄の方に降りて行ったところにあります。

白池地獄のすぐ近所ですね。

泉温90℃の温泉が噴気とともに湧出していて、

古来より氏神の竈門八幡宮の大祭に、 地獄の噴気で御供飯を炊いていたことがその名の由来となってます。

1丁目から6丁目まで、様々な種類・色の池があります。

こちらの足湯も温泉道に含まれます。

今回の別府八湯温泉道での26湯目になります。

温泉道登録番号:176

1丁目。

熱泥がボコボコ湧いている感じですね。

2丁目。

3丁目。

コバルトブルーの色がキレイです。

4丁目。

粘土質に近いくらいのドロッとした熱泥ですね。

5丁目。

ここの池の色は日によって色が変わるようです。

この日はブルーでしたが、グリーンになる日もあるようです。

6丁目。

真っ赤な色で、まさに地獄を思い起こさせますね。

血の池地獄よりも赤かったです。

ここが一番水分が少ないそうです。

こちらにも足湯があります。

足湯はマリンブルーの深みのある青色のお湯となってます。

メタケイ酸が多く含まれているためと思われます。

かまど地獄が一番変化にとんだ様々な地獄があって面白いですね。

■鬼山地獄

鬼山地獄は、別名ワニ地獄とも呼ばれています。

温泉熱を利用してワニを飼育していることに由来しています。

何かと温泉と結びつきのあるワニさん、なるほど!という感じですねw

入ってすぐ、ご覧のような噴気に包まれた池があります。

原因は、この噴気孔です。

温泉と一緒に物凄い勢いで噴気を噴き上げていてとっても勢いがあります。

奥側にワニを飼育している柵があります。

所狭しと密集していますw

【大分】別府八湯、九重連山温泉巡りの旅 [観光/その他【大分】]

新年、明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

皆様にご多幸がありますことを心よりお祈り申し上げます。

2017年元旦。

新年早々、元旦から温泉巡りの旅に行って参りました。

元旦の羽田空港の正月飾りです。

早朝だというのに、さすがに人が多かったですね。

向かう先は、大分。

そう、温泉県として名高いところですね。

別府八湯温泉道の名人の取得と九重連山周辺の温泉巡りの旅です。

今回は行きも帰りもソラシドエアで、ANAとの共同運航便です。

初日の出。

羽田空港の離陸滑走5秒前の機内にて。

天気が良かったので、キレイでした。

大分空港に到着。

途中、富士山の頂上の真上を通過し、

南アルプスの山々を眺めたり、大阪の街を上空から見ることが出来て、

楽しい空旅でした。

シャトルバスにて、別府駅へ向かいます。

別府駅まで1,500円でした。

電車が無いのが痛いですね。

別府駅。

シャトルバスで40分ほどで着きます。

駅の構内にある、総合観光案内所にて「スパポート」と呼ばれるスタンプ張を購入。

別府八湯温泉道の88湯を巡る際に、各所にあるスタンプをこのスタンプ張に押していきます。

大分空港内にある足湯でも売っているのですが、

到着時間が朝早くてまだ開いてなかったため、

こちらで購入しました。

まずは元旦~4日までで、別府八湯温泉道の88湯巡り、

5日~7日で九重連山の温泉地巡りをしました。

ここから、今回の旅の始まりです。

今回巡った旅先を順次アップしていきます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

皆様にご多幸がありますことを心よりお祈り申し上げます。

2017年元旦。

新年早々、元旦から温泉巡りの旅に行って参りました。

元旦の羽田空港の正月飾りです。

早朝だというのに、さすがに人が多かったですね。

向かう先は、大分。

そう、温泉県として名高いところですね。

別府八湯温泉道の名人の取得と九重連山周辺の温泉巡りの旅です。

今回は行きも帰りもソラシドエアで、ANAとの共同運航便です。

初日の出。

羽田空港の離陸滑走5秒前の機内にて。

天気が良かったので、キレイでした。

大分空港に到着。

途中、富士山の頂上の真上を通過し、

南アルプスの山々を眺めたり、大阪の街を上空から見ることが出来て、

楽しい空旅でした。

シャトルバスにて、別府駅へ向かいます。

別府駅まで1,500円でした。

電車が無いのが痛いですね。

別府駅。

シャトルバスで40分ほどで着きます。

駅の構内にある、総合観光案内所にて「スパポート」と呼ばれるスタンプ張を購入。

別府八湯温泉道の88湯を巡る際に、各所にあるスタンプをこのスタンプ張に押していきます。

大分空港内にある足湯でも売っているのですが、

到着時間が朝早くてまだ開いてなかったため、

こちらで購入しました。

まずは元旦~4日までで、別府八湯温泉道の88湯巡り、

5日~7日で九重連山の温泉地巡りをしました。

ここから、今回の旅の始まりです。

今回巡った旅先を順次アップしていきます。