【徳島】かずら橋&琵琶の滝 [観光/その他【徳島】]

2016年10月21日(金)、奥祖谷2重かずら橋に続いてかずら橋に観てきました。

こちらのかずら橋は、徳島県三好市西祖谷山村善徳にありまして、

奥祖谷2重かずら橋から大歩危寄りにさらに20kmほど行った場所にあります。

国指定の重要文化財にも指定されています。

近くに物産店がありますので、そちらの駐車場に車を停めて5分くらい歩くと見えてきました。

かずら橋までの道脇にはお店があって、

あゆあめごや団子の串焼きがあって美味しそうでした。

夕食の時間が近いので我慢w

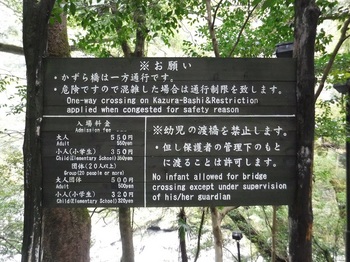

こちらのかずら橋は一方通行になってますので、

駐車場側から行くと行ったん舗装された橋を渡って回り込むような形になります。

到着しました。

ガイドの案内板ですね。

長さは45mで奥祖谷2重かずら橋よりも長い端になってます。

川からの高さもありますね。

橋の手前に、小屋があってそこで入場料を払って渡ります。

橋の正面です。

不思議とこちらのかずら橋の方が恐怖感は薄かったですね。

慣れもあるかと思いますがw

下を覗いてみるとこんな感じです。

橋の上からの祖谷渓の眺めです。

先ほどの2重かずら橋よりかなり開けた印象がありますね。

渡り切った反対側です。

そこからそのまま琵琶の滝に向かいました。

かずら橋を渡り切った場所から、なんと左手に100mくらいのすぐ近くにあります!

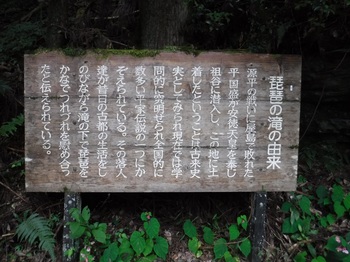

こちらが琵琶の滝です。

落差50mの本格的な滝で見応え抜群です。

道端の脇に、こんな場所にっていう感じの所にありますw

滝壺の様子です。

滝の水しぶきで、マイナスイオンをたっぷり吸い込んできました!

こちらのかずら橋は、徳島県三好市西祖谷山村善徳にありまして、

奥祖谷2重かずら橋から大歩危寄りにさらに20kmほど行った場所にあります。

国指定の重要文化財にも指定されています。

近くに物産店がありますので、そちらの駐車場に車を停めて5分くらい歩くと見えてきました。

かずら橋までの道脇にはお店があって、

あゆあめごや団子の串焼きがあって美味しそうでした。

夕食の時間が近いので我慢w

こちらのかずら橋は一方通行になってますので、

駐車場側から行くと行ったん舗装された橋を渡って回り込むような形になります。

到着しました。

ガイドの案内板ですね。

長さは45mで奥祖谷2重かずら橋よりも長い端になってます。

川からの高さもありますね。

橋の手前に、小屋があってそこで入場料を払って渡ります。

橋の正面です。

不思議とこちらのかずら橋の方が恐怖感は薄かったですね。

慣れもあるかと思いますがw

下を覗いてみるとこんな感じです。

橋の上からの祖谷渓の眺めです。

先ほどの2重かずら橋よりかなり開けた印象がありますね。

渡り切った反対側です。

そこからそのまま琵琶の滝に向かいました。

かずら橋を渡り切った場所から、なんと左手に100mくらいのすぐ近くにあります!

こちらが琵琶の滝です。

落差50mの本格的な滝で見応え抜群です。

道端の脇に、こんな場所にっていう感じの所にありますw

滝壺の様子です。

滝の水しぶきで、マイナスイオンをたっぷり吸い込んできました!

【徳島】奥祖谷2重かずら橋 [観光/その他【徳島】]

2016年10月21日(金)祖谷渓にある、奥祖谷2重かずら橋に行きました。

奥祖谷2重かずら橋は、徳島県三好市の奥祖谷地区を流れる祖谷川に架かっている橋です。

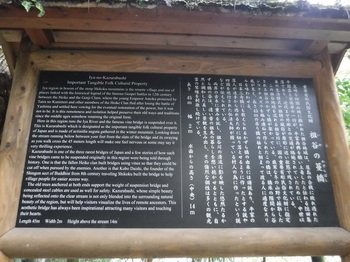

かずら橋とは、サルナシ(しらくちかずら)などの葛類を使って架けられた原始的な吊り橋です。

観光名所として有名なかずら橋よりも剣山に近い場所にあります。

平家一族が馬場の訓練に通うために架けたといわれる吊り橋です。

2本の吊り橋が並んで架かっているので、「男橋女橋」とも「夫婦橋」などとも呼ばれています。

入口の脇にあるこちらの建物で入場料を払って見物をします。

こちらが入口です。

ここから下っていきます。

途中にガイドの案内板があります。

こちらが奥祖谷2重かずら橋です。

手前が女橋で奥側が男橋です。

女橋。

女橋は、男橋に比べて対岸までの距離が短く川からの高さも低くなっています。

橋の正面はこんな感じです。

手すり部分。

所々補強はされてますが、やはり吊り橋ですね。

渡るとけっこう揺れますw

下はこんな感じです。

川からの距離が近いので、清涼感はありますね。

女橋の上から撮った男橋です。

とても景色が良いですね。

こちらが男橋です。

木々に囲まれて、雰囲気がいいですね。

下はこんなです。

さすがに高いですね。

男橋の奥側に階段があるので、降りてみると滝があります。

丸石滝というそうです。

小さな滝ですが、雰囲気がありますね。

■総評

観光名所で知れ渡っているかずら橋から距離が離れていて、

あまり知られていませんが、

橋としてはこちらのほうが見応えと渡り応えがありましたね。

時間があればぜひ立ち寄ることをおすすめします。

奥祖谷2重かずら橋は、徳島県三好市の奥祖谷地区を流れる祖谷川に架かっている橋です。

かずら橋とは、サルナシ(しらくちかずら)などの葛類を使って架けられた原始的な吊り橋です。

観光名所として有名なかずら橋よりも剣山に近い場所にあります。

平家一族が馬場の訓練に通うために架けたといわれる吊り橋です。

2本の吊り橋が並んで架かっているので、「男橋女橋」とも「夫婦橋」などとも呼ばれています。

入口の脇にあるこちらの建物で入場料を払って見物をします。

こちらが入口です。

ここから下っていきます。

途中にガイドの案内板があります。

こちらが奥祖谷2重かずら橋です。

手前が女橋で奥側が男橋です。

女橋。

女橋は、男橋に比べて対岸までの距離が短く川からの高さも低くなっています。

橋の正面はこんな感じです。

手すり部分。

所々補強はされてますが、やはり吊り橋ですね。

渡るとけっこう揺れますw

下はこんな感じです。

川からの距離が近いので、清涼感はありますね。

女橋の上から撮った男橋です。

とても景色が良いですね。

こちらが男橋です。

木々に囲まれて、雰囲気がいいですね。

下はこんなです。

さすがに高いですね。

男橋の奥側に階段があるので、降りてみると滝があります。

丸石滝というそうです。

小さな滝ですが、雰囲気がありますね。

■総評

観光名所で知れ渡っているかずら橋から距離が離れていて、

あまり知られていませんが、

橋としてはこちらのほうが見応えと渡り応えがありましたね。

時間があればぜひ立ち寄ることをおすすめします。

【徳島】剣山 [観光/その他【徳島】]

2016年10月21日(金)、徳島県にあります剣山に登りました。

剣山は徳島県三好市東祖谷、美馬市木屋平、那珂郡那珂町木沢にまたがってそびえる標高1,955mの山で、西日本でも2番目に高い標高で、日本百名山の一つにも選定されています。

別名は太郎笈と呼ばれていまして、南西側にある次郎笈と連なってそびえています。

また修験道の山として古くから知られていまして、

山頂近くには「行場」と呼ばれる修行用の難所もあります。

山岳信仰の対象にもされてまして剣神社、大剣神社などがありまして、

それゆえ霊峰として名高い山となってます。

近年ではソロモンの秘宝伝説も持ち上がって、話題の山になってます。

それ位霊験あらたかな山ということですね。

名前からとても険しい山というイメージをもちがちですが、

山頂近くまでリフトで行くことが出来まして、

リフトを降りてからも1時間程度で山頂まで登ることが出来るくらい、

とてもなだらかな山です。

車で中腹まで登った先にある登山口にリフトの駅があります。

こちらの見ノ越駅から山頂付近の西島駅までリフトに乗ります。

リフトは距離にして800mですが、

標高差300mを一気に登ることが出来るのでとても便利です。

時間は15分ほどですね。

この辺から紅葉が色づいてきました。

降りる駅に近づいて、山頂も見えてきました。

こちらが山頂付近の駅、西島駅です。

こちらから登山道が主に「尾根道」、「大剣道」、「縦走道」という3つに分かれて山頂まで登るルートがあります。

「尾根道」が40分、「大剣道」が60分、「縦走道」が80分という時間の目安になっています。

「尾根道」が一番険しく「縦走道」が一番緩やかで、

所要時間によって登りの険しさが異なってます。

道中はこんな感じの山道が続いています。

途中には、こんな感じの見事な紅葉が!

見頃の時期を狙って来ましたが、

タイミング良かったようです。

大剣神社。

神社の御神体は、神社の後ろにそびえたつ約50mの御塔石と呼ばれる大岩です。

こちらの神社には、「天地一切の悪縁を絶ち、現生最高の良縁を結ぶ」といわれる御利益があるそうです。

御利益にあやかれたら良いですね。

大剣神社にほど近い場所に、剣山の御神水があります。

先ほどの御塔石の根元より湧き出しているため、昔から神の水として崇められているそうです。

祠が建てられている左手の脇に水が湧き出しています。

湧き出し口の穴を覗いてみるとこんな感じです。

ミネラル分が豊富で、飲みやすくてとても美味しかったです。

山頂に近づいてきて、隣にそびえる次郎笈も見えてきました。

紅葉が本当にキレイですね。

絶景ポイントで写真を撮っていた方に教えていただきました。

剣山本宮。

頂上の直前にある宝蔵石神社です。

登ってきた感がありますね。

こちらの御神体も背後にある宝蔵石と呼ばれる大岩です。

宝蔵石です。

岩の上に祠が建てられています。

山小屋への物資の運搬で、ヘリコプターが何往復もしてました。

そしてこちらが、頂上からの次郎笈の眺めです。

素晴らしい絶景で、言葉を失うくらい感動して、世界が変わった気がしました。

時折晴れ間が差し込んで、なんとか天気がもってくれて良かったです。

別の方角では、雲海が広がりかけてました。

これはこれで景色が良いですね。

■総評

山道の途中まで紅葉がまだまだだったので、

早かったかもと不安になりましたが、山頂に近づくにつれてまったく違う景色が広がってました。

山頂からの次郎笈の眺めは格別でしたし、紅葉も相まって、本当に絶景でした。

あと1週間早かったら一番の見頃だったかもしれませんね。

ここまで来てよかったと思える景色でした。

剣山は徳島県三好市東祖谷、美馬市木屋平、那珂郡那珂町木沢にまたがってそびえる標高1,955mの山で、西日本でも2番目に高い標高で、日本百名山の一つにも選定されています。

別名は太郎笈と呼ばれていまして、南西側にある次郎笈と連なってそびえています。

また修験道の山として古くから知られていまして、

山頂近くには「行場」と呼ばれる修行用の難所もあります。

山岳信仰の対象にもされてまして剣神社、大剣神社などがありまして、

それゆえ霊峰として名高い山となってます。

近年ではソロモンの秘宝伝説も持ち上がって、話題の山になってます。

それ位霊験あらたかな山ということですね。

名前からとても険しい山というイメージをもちがちですが、

山頂近くまでリフトで行くことが出来まして、

リフトを降りてからも1時間程度で山頂まで登ることが出来るくらい、

とてもなだらかな山です。

車で中腹まで登った先にある登山口にリフトの駅があります。

こちらの見ノ越駅から山頂付近の西島駅までリフトに乗ります。

リフトは距離にして800mですが、

標高差300mを一気に登ることが出来るのでとても便利です。

時間は15分ほどですね。

この辺から紅葉が色づいてきました。

降りる駅に近づいて、山頂も見えてきました。

こちらが山頂付近の駅、西島駅です。

こちらから登山道が主に「尾根道」、「大剣道」、「縦走道」という3つに分かれて山頂まで登るルートがあります。

「尾根道」が40分、「大剣道」が60分、「縦走道」が80分という時間の目安になっています。

「尾根道」が一番険しく「縦走道」が一番緩やかで、

所要時間によって登りの険しさが異なってます。

道中はこんな感じの山道が続いています。

途中には、こんな感じの見事な紅葉が!

見頃の時期を狙って来ましたが、

タイミング良かったようです。

大剣神社。

神社の御神体は、神社の後ろにそびえたつ約50mの御塔石と呼ばれる大岩です。

こちらの神社には、「天地一切の悪縁を絶ち、現生最高の良縁を結ぶ」といわれる御利益があるそうです。

御利益にあやかれたら良いですね。

大剣神社にほど近い場所に、剣山の御神水があります。

先ほどの御塔石の根元より湧き出しているため、昔から神の水として崇められているそうです。

祠が建てられている左手の脇に水が湧き出しています。

湧き出し口の穴を覗いてみるとこんな感じです。

ミネラル分が豊富で、飲みやすくてとても美味しかったです。

山頂に近づいてきて、隣にそびえる次郎笈も見えてきました。

紅葉が本当にキレイですね。

絶景ポイントで写真を撮っていた方に教えていただきました。

剣山本宮。

頂上の直前にある宝蔵石神社です。

登ってきた感がありますね。

こちらの御神体も背後にある宝蔵石と呼ばれる大岩です。

宝蔵石です。

岩の上に祠が建てられています。

山小屋への物資の運搬で、ヘリコプターが何往復もしてました。

そしてこちらが、頂上からの次郎笈の眺めです。

素晴らしい絶景で、言葉を失うくらい感動して、世界が変わった気がしました。

時折晴れ間が差し込んで、なんとか天気がもってくれて良かったです。

別の方角では、雲海が広がりかけてました。

これはこれで景色が良いですね。

■総評

山道の途中まで紅葉がまだまだだったので、

早かったかもと不安になりましたが、山頂に近づくにつれてまったく違う景色が広がってました。

山頂からの次郎笈の眺めは格別でしたし、紅葉も相まって、本当に絶景でした。

あと1週間早かったら一番の見頃だったかもしれませんね。

ここまで来てよかったと思える景色でした。